четверг, 12 апреля 2018 г.

воскресенье, 4 февраля 2018 г.

Бытовые вещи в науке

Новый жанр рецензий на Амазоне: учёные пишут о том, как используют бытовые предметы в своей научной работе. Рецензии можно найти в Твиттере по тэгу #reviewforscience. 99% рецензий от биологов. Например, на межзубные щетки: "Замечательно подходят для выковыривания мозгов из черепов маленьких птичек"

суббота, 9 декабря 2017 г.

Минимальное расстояние между электродами и соответствующее напряжение при электрическом пробое

https://b-ok.org/book/1000450/b7f822

четверг, 7 сентября 2017 г.

Хотел этот вариант, не знаю, войдет или нет

понедельник, 14 августа 2017 г.

Идель-Урал

ГАЯЗ ИСХАКИ

ИДЕЛЬ-УРАЛ

Книга Гаяза Исхаки "Идель-Урал" первая и пока единственная работа, дающая общее представление, логику и основные вехи политической истории татар. Она вышла в 1933 г. на татарском языке в Берлине, затем в Париже на русском и французском языках (1933), в Токио на японском (1934), в Варшаве на польском (1938), в Лондоне на русском (1988) языках. Это произведение классика татарской литературы, видного общественного деятеля и публициста, конечно же, не могло быть опубликовано в прежние времена и находилось под строгим запретом самого грозного ведомства, стоящего на страже государственной безопасности державы.

вторник, 18 апреля 2017 г.

ПОЧЕМУ СТЕПАНА РАЗИНА ХОРОНИЛИ МУСУЛЬМАНЕ?

Московские мусульмане в силу своей малочисленности вряд ли имели возможность примкнуть к его движению. Однако мятежный атаман пробовал найти союзников и среди них.

Разин, пытаясь привлечь на свою сторону мусульман, отправлял «прелестные» письма в Казань (на татарском языке, адресованные персонально муллам Икшею и Мамаю, мурзам Ханышу и Москову и казанским абызам). В них он, не будучи в состоянии изложить хоть какую-либо развернутую программу взаимодействия с последователями Ислама, обещал им в случае присоединения к восстанию: «Всем обызом и всем слободцким и уездным бусурманом... ничево вам худова не будет, и мы за вас радеем...».

Интересно, что аналогичное письмо было направлено осенью 1670 г. и в Москву: кадомский служилый татарин Асан Айбулатов - он же мурза Акай, или Мурзакайка - перешедший на сторону Разина, сам перевел текст на татарский язык и затем повез его к столичным татарам: «...Асанка был в Олаторском уезде, в деревне Рыбушкине у татарина у Буланки Алибякова, и из деревни поехал с племянником ево к Москве...».

Трудно сказать, какую поддержку планировали получить разинцы среди малочисленных московских мусульман - ведь даже сильные в военном отношении служилые татары Нижегородчины отказались поддержать мятежников.

В 1671 г. задержанный атаман был доставлен в Москву, где и был казнен через четвертование. Останки отлученного от церкви «еретика» Разина оставались «вздетыми на высоких деревьях» на Болотной площади, как говорится в одном из документов Разрядного приказа из фондов РГАДА, несколько лет (по крайней мере, до весны 1676 г. или дольше) - «до исчезнутия».

Затем они были погребены на Татарском кладбище за Калужскими воротами, о чем свидетельствует упоминание в летописи XVIII в., введенной в научный оборот в 1960 г. В. Н. Шумиловым.

История захоронения Разина упоминалась и в рукописи, написанной современным татарским языком, ходившей в московской татарской общине еще в кон. 1940-х - нач. 1950-х гг.

По воспоминаниям нашей респондентки X. А. Тажетдиновой, там говорилось о том, что тело казненного Разина было брошено в Москву-реку. Ночью же татары выловили тело и захоронили его рядом со своим кладбищем, чуть ниже него.

Очевидно, что погребение останков Разина действительно произошло тайно (что соответствует летописному «исчезнутию»), т. к. это было сопряжено с риском политического преследования - даже если это случилось и через несколько лет после казни (а не в ту же ночь после нее, как сообщается в рукописи).

Упоминание в этом рассказе Москвы-реки, недалеко от которой похоронила Разина, конкретизировало для читателя месторасположение Татарского кладбища за Калужскими воротами (хотя выловить тела, брошенное в районе Болотной площади, около кладбища было, конечно, невозможно: оно выше Болотной площади по течению Москвы-реки).

Указание на то, что могила была выкопана «рядом» с кладбищем, а не на нем, кажется нам более правдоподобным. Очевидно, Разин не исповедовал Ислам, хотя мог иметь и мусульманские корни, и друзей из числа мусульман.

Предание земле останков Разина на мусульманском кладбище исследователь М. Я. Попов объясняет тем, что «он еще задолго до казни был отлучен от церкви с целью изоляции его от народных масс». Следует дополнить эту мысль - московские мусульмане с риском для себя захоронили тело казненного «государственного преступника» непонятной религиозной принадлежности, очевидно, просто проявив человеческое сострадание.

Если принять за истину то, что его похоронили рядом с кладбищем, то в этой определенный символизм: «бунтовщик» (он же - «народный герой») Разин в своем отрицании господствовавшего строя, в неприязни к обслуживавшей этот строй государственной церкви был близок мусульманам, но не принявший Ислам, он и после погребения остался всего лишь «рядом» с ним.

Дамир Хайретдинов

Опубликовано в энциклопедическом словаре «Ислам в Москве»

четверг, 9 февраля 2017 г.

Треки странного излучения. Банальное объяснение.

http://www.biophys.ru/archive/congress2012/proc-p26-d.htm

http://www.second-physics.ru/node/16

http://uni-mera.ru/wp-content/uploads/102_Dubovik.pdf

http://wwwold.jinr.ru/news_article.asp?n_id=1226&language=rus

http://cyberleninka.ru/article/n/obzor-sovremennogo-sostoyaniya-eksperimentalnyh-issledovaniy-strannogo-izlucheniya

В технике микроанализа (например тут http://www.struers.com/en-GB/Knowledge/Grinding-and-polishing#grinding-polishing-troubleshooting ) такие дефекты известны. И описаны как:

Lapping tracks are indentations on the sample surface made by abrasive particles moving freely on a hard surface. These are not scratches, like from a cutting action, but are the distinct tracks of particles tumbling over the surface without removing material.

- If an abrasive particle is not held in a fixed position while the sample is passing over it, it will start rolling. Instead of removing the material, the grain is forced into the sample material, creating deep deformation and only pounding small particles out of the sample surface.

- Lapping tracks can be produced during both grinding and polishing.

- The causes are: wrong disc/cloth surfaces for the actual operation or the wrong force. Also combinations of these faults can cause lapping tracks.

Выглядят они таким образом:

Example: Lapping tracks on Zicalloy, Mag. 200 X.

These are indentations on the sample surface made by abrasive particles moving freely on a hard surface. There are no scratches, like from a cutting action. Instead, there are the distinct tracks of particles tumbling over the surface without removing material. If abrasive particle is not held in a fixed position while the sample is passing over it, it will start rolling. Instead of removing, cuttingm chips of matrial, the grain is forced into the sample material, creating deep deformation, and only pounding small particles out of the sample surface.

Reference: Metalog Guide, page 92-93, Struers A/S, 2610 Rodovre, Dennmark. Note: Image and text by courtesy of Struers A/S company.

Механизм также понятен:

Lapping

In lapping, the abrasive is applied in a suspension on to a hard surface.

In lapping, the abrasive is applied in a suspension on to a hard surface. The particles cannot be pressed into the surface and secured there. They roll and move freely in all directions, hammering small particles out of the specimen surface and introducing deep deformations. The reason is that the free moving abrasive particle is not able to produce a real "chip" of the specimen surface.

The three positions of an abrasive grain passing the specimen surface in a rolling fashion.

Position 1:

The grain enters the specimen surface.

Position 2:

The grain rolls over and hammers a piece of the specimen material out, causing severe deformation in the specimen material.

Position 3:

The grain rolls on without touching the specimen surface. When it passes the specimen again a smaller or bigger piece is hammered out, depending on the shape of the grain.

Вот такая фигня, малята...

воскресенье, 22 января 2017 г.

Revolving mirror

He achieved renown by a great experiment made in 1834 – the measurement of the velocity of electricity in a wire. He cut the wire at the middle, to form a gap which a spark might leap across, and connected its ends to the poles of a Leyden jar filled with electricity. Three sparks were thus produced, one at each end of the wire, and another at the middle. He mounted a tiny mirror on the works of a watch, so that it revolved at a high velocity, and observed the reflections of his three sparks in it. The points of the wire were so arranged that if the sparks were instantaneous, their reflections would appear in one straight line; but the middle one was seen to lag behind the others, because it was an instant later. The electricity had taken a certain time to travel from the ends of the wire to the middle. This time was found by measuring the amount of lag, and comparing it with the known velocity of the mirror. Having got the time, he had only to compare that with the length of half the wire, and he could find the velocity of electricity. His results gave a calculated velocity of 288,000 miles per second, i.e. faster than what we now know to be the speed of light (299,792.458 kilometres per second (186,000 mi/s)), but were nonetheless an interesting approximation.

It was already appreciated by some scientists that the “velocity” of electricity was dependent on the properties of the conductor and its surroundings. Francis Ronalds had observed signal retardation in his buried electric telegraph cable (but not his airborne line) in 1816 and outlined its cause to be induction.[2] Wheatstone witnessed these experiments as a youth, which were apparently a stimulus for his own research in telegraphy. Decades later, after the telegraph had been commercialised, Michael Faraday described how the velocity of an electric field in a submarine wire, coated with insulator and surrounded with water, is only 144,000 miles per second (232,000 km/s), or still less.

Wheatstone's device of the revolving mirror was afterwards employed by Léon Foucault and Hippolyte Fizeau to measure the velocity of light.

Upd. Гугл очень интересную ссылку подкинул, как можно реализовать опыт Уитсона в современных условиях. Ну что же, будем разбираться: http://www.energeticforum.com/renewable-energy/11853-anyone-feels-like-repeating-wheatstones-1834-experiment-disprove-einstein.html

и

http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/WheatstoneExperimentsToMeasureTheVelocityOfElectricity

воскресенье, 15 января 2017 г.

Без осциллографа

Ему помогли исследования Феддерсена, который очень остроумно зафиксировал колебательный процесс разряда конденсатора с помощью вращающегося зеркала.

Я об этом впервые прочитал у Бронштейна в "Солнечное вещество". И вот нашел еще очень интересный материал по этому открытию

http://www.nowradio.ru/iskrovay%20vexa%20istorii%20radioperedatchikov.htm

понедельник, 2 января 2017 г.

Учебные пособия - зло

суббота, 3 декабря 2016 г.

М.М. Мартынюк

И есть у него очень необычное:

В процессе электрического взрыва титана, насыщенного дейтерием, обнаружены признаки D,D-реакции ядерного синтеза [1, 2].

Вот еще хорошее: http://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-vozbuzhdeniya-spinodalnogo-raspada-neustoychivoy-zhidkoy-fazy-v-protsesse-impulsnogo-nagreva-metallov

Оказывается ему уже много лет:

23 июня 2015 г.

На заседании кафедры 23.06.2015 профессор-консультант кафедры прикладной физики М.М. Мартынюк объявил о прекращении работы в РУДН по возрасту (в декабре 2015 г. Михаилу Мироновичу исполняется 90 лет). Сотрудники и руководство кафедры выражают глубокую признательность профессору М.М. Мартынюку за многолетнюю плодотворную работу в нашем университете и желают ему здоровья и благополучия.

пятница, 25 ноября 2016 г.

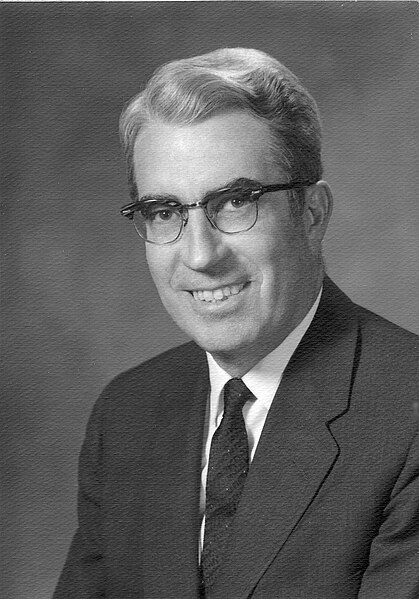

Robert S. Shankland

Интересно, почему нет в русской вики про опыт реализованный им в 1935 году и который самым драматическим образом повлиял на Дирака и на его отказ от квантовой электродинамики.

upd.

http://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.49.8

http://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.50.571

воскресенье, 13 ноября 2016 г.

Для интуитивного "понимания"

среда, 9 ноября 2016 г.

Теорики тоже лажают

И впоследствии использовал именно расчет Лэмба для обработки своего эксперимента.

вторник, 8 ноября 2016 г.

четверг, 27 октября 2016 г.

Кун

Но все мёссбауэровские учебники начинают с него. Традиция, ничего не поделаешь.

воскресенье, 25 сентября 2016 г.

пятница, 23 сентября 2016 г.

Писалось год назад, со многим согласен

вторник, 20 сентября 2016 г.

суббота, 13 августа 2016 г.

Чудеса (лже)науки

Объектами первых опытов, проведенных А.А. Корниловой, были культуры бактерий Bacillussubtilis, Escherichiacoli, Deinococcusradiodurans. Их помещали в питательную среду, обедненную железом, но содержащую соль марганца и тяжелую воду (D2O). Эксперименты показали, что в этой системе вырабатывался редкий мёссбауэровский изотоп железа-57. По мнению авторов исследования, железо-57 появлялось в растущих клетках бактерий в результате реакции 55Mn+ d = 57Fe (d — ядро атома дейтерия, состоящее из протона и нейтрона). Определенным аргументом в пользу предлагаемой гипотезы служит тот факт, что когда в питательной среде тяжелую воду заменяли на легкую (H2O) или исключали соль марганца из ее состава, изотоп железа-57 не вырабатывался. Было проведено более 500 опытов, в которых появление изотопа железа-57 было надежно установлено.

У меня глаза на лоб полезли, когда я посмотрел адрес ссылки.